非遗项目

陕北民俗面花艺术的前世今生

详细描述

陕北民间面花艺术历史源远流长,融入到家家户户,每逢喜事丧失,都会有面花的身影。

面花作为陕北民俗文化,它已经渊源流传了几百年的历史,而在这几百年里,它历经了辉煌时期,也历经了几乎失传的危境。而今天,面花又将什么的形式出现在人们的眼前?

“面花”艺术的历史源远流长。早在宋代《东京梦华录》等书中,就详细记载了当时东京汴梁城制作、出售各种面花艺术和民间习俗的情况。明代的《宛署杂记》中,还记录了南阳一代农村,每年的农历正月,为了祈祷来年的粮食丰收,便用面粉做成各种面食品,称为“果食”,“花样奇巧百端”,相互赠送,并将这些面食品挂在田间、地头,以犒劳天地之神。

陕北农村流传着面花艺术,形成了节日花馍、婚嫁花馍、丧葬花馍、乔迁花馍等较为完整的花馍体系。用捏面花的方式庆祝或缅怀。

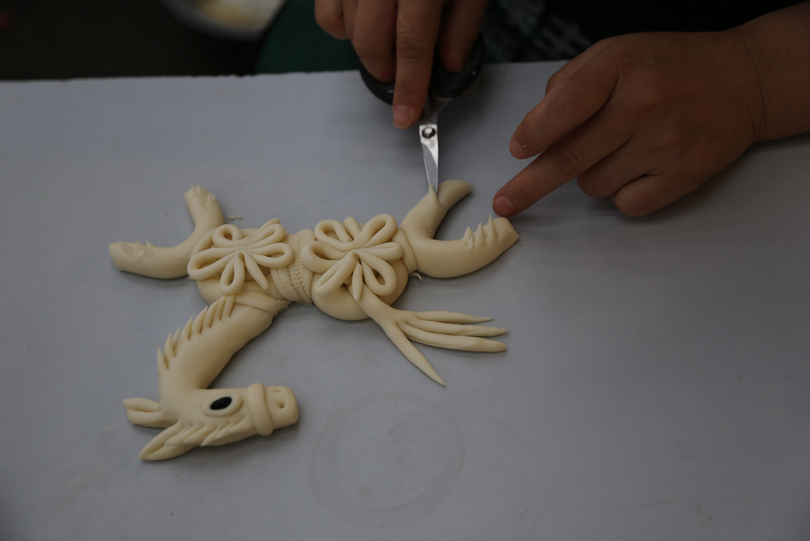

用于新婚上的花馍鱼

新人吃花馍的寓意是多子多福的意思,希望新人能如鱼得水,幸福长久

面花不仅可食用,更是一种享誉中外的民间艺术品,表现了淳朴善良的农家妇女的心灵手巧的做工和超强的艺术想象力。她们将生活中的动物和生活景象都用一团面演绎出来,将自己的喜悦或是缅怀都通过灵巧的双手通过面花来表达。花馍主要流行于山西、陕西等地区,乡间的花馍讲究很多,逢年过节、婚丧嫁娶、祭奠祖先、老人过寿、小孩儿满月等,都有其各自的造型和用途,是我国民间艺术的奇葩,被评为国家第二批非物质文化遗产。

在陕北民间7月15,家家户户捏面人,流传着七月初一鬼吃人,七月十五人吃人,也就是七月十五人人都吃面人儿。

如春节蒸制大馒头、枣花、元宝人、元宝篮;正月十五做面盏、做送小孩的面羊、面狗、面鸡、面猪等;清明节捏面为燕;出嫁女儿给娘家送“面鱼”,象征丰收;也有作为陪嫁用的“老虎头馄饨”;寒食节上坟时用“蛇盘盘”以示消灾;做春燕表示春回大地;婴儿满月做“囫囵”谓之“龙凤呈祥”;老人祝寿用“大寿桃”等等。花馍在民间依据不同的时节和不同的用途形式也各不相同。所有花馍的内容都象征着吉祥如意,寄寓着人们深厚而美好的感情。

人们也会把世间的动物捏出来,比如十二生肖或是自己私下喜欢的动物,都会借这个机会捏出来。

现做现卖

然而,面人儿也不仅专属与心灵手巧的女人,也被男人所青睐,捏面人的氛围增添了一丝别样的风景。

面花精湛的技艺,通过各种工具来使得面花更加逼真。寓意马到成功。

面花蒸好出锅后,要点“娃娃红”为了美观,喜庆,若是在丧礼上,就将最后的一步骤“娃娃红”省略掉了

在市面上,我们会看到各种各样的面花,将民间面花艺术传承下来。

面花的制作原料以白面为主,制作所需的工具为极普通的剪刀、梳子、菜刀等;制作手法有切、揉、揪、挑、压、搓、拨、按等。面花除了可食用外,还具有很强的观赏性,成为独特的民间艺术,它是百姓寄托表达心愿的一种方式。在农村逢年过节,有制作面花,作为赠送礼品和祭祀供品的古老乡俗,也将自己心间美好的愿景用面花捏出来。

用于丧礼上的面花,当老人离别人世时,家人邻里要蒸一些包馍,用以祭奠。包即把人一生的功过全部包揽在内,尤如一个句号,从此总结完了。 希望一路走好,在另一个世界过得安好。

每个面花都蕴含了美好的寓意,将自己的美好祝福与愿景通过面花表达出来。而在陕北民间也流行着,给新姑爷新媳妇儿送面人儿,所以新姑爷会收到丈母娘的男面娃,而新媳妇儿便会收到婆婆送的女面娃,以表达对新人的祝福与爱。

后来随着生活极具进步,这样的传统慢慢的被人们遗忘,但还是有部分人继承着这样的传统民俗文化,在相应的节日中,依然会出现卖面花的场景。而这门捏面花的手艺也被渐渐被遗忘在历史里。随着我们民间自发的兴起,近年来陕北的面花艺术有了明显的起色与进步,人们对面花的认识以及创新有了史无前例的突破,每逢七月十五,家家户户都和面捏面人,将今年的美好愿景用面花捏出来,孩子们更是喜不甚喜,在如今快速进步的社会里,孩子们的童趣不仅来自科技,也同时深入了生活,深入了我们传统民俗当中,作为面花,孩子们更是不仅可以玩儿,玩儿累了,便可以随手拿起面花吃,为了面花的酥,脆不少人在和面中下了小心思,不少人加了鲜牛奶,或是白糖,使面花的味道更佳浓郁,孩子也更喜欢吃,口感更佳酥脆。面花对小孩子来说,不仅好玩儿还好吃。小孩子在脖子上挂着面花,寓意辟邪,用面人儿吓走鬼,以保平安。

随着相关文化的被关注,面花艺术正在兴起,正在成长,它已成为陕北民间文化中不可或缺的艺术,它承载的不仅是人们对生活的向往还有对历史文化的继承。